精密虫歯(う蝕)治療

段階ごとに合わせた

虫歯(う蝕)治療

精密虫歯(う蝕)治療

虫歯とは、ミュータンス菌が食べかすなどを餌にして酸を放出し、酸に弱い歯が溶けてしまう病気です。糖分を多く含む食品を食べた後は特に虫歯菌が活発に働きます。

虫歯を防ぐには、食後の歯磨きはもちろん、歯科医院での定期的なメインテナンスに取り組むことが大切です。

治療後も再発防止を考え、精密な機器と技術で精度の高い虫歯治療が重要です。

虫歯の発生にご注意を

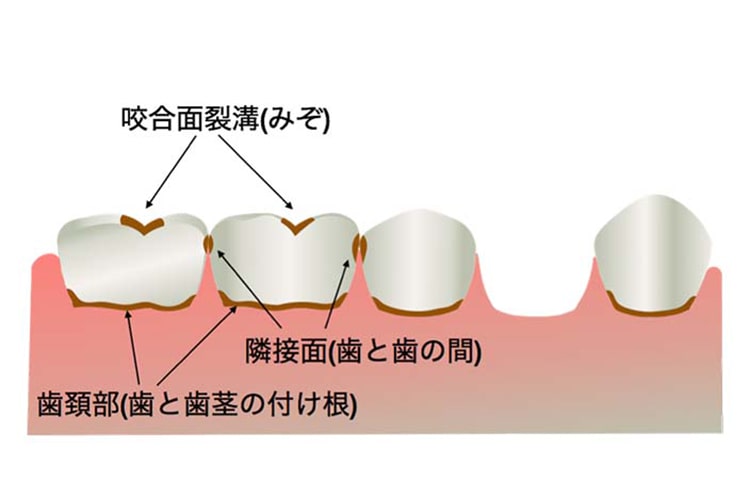

虫歯の好発部位

この図の指しているのは虫歯の好発部位です。

歯の表面に付着し、プラークが停滞しやすい部位が好発部位となります。

具体的には裂溝(れっこう=歯を上から見たときの溝)、歯頸部(しけいぶ=歯と歯茎の付け根)歯の隣接面(歯同士が接している場所)になります。

虫歯の原因となる4つの要素

-

Point.01

細菌の量

虫歯の原因菌をどれだけお口の中に保有しているかにより、虫歯にかかりやすい・かかりにくいが決まります。

-

Point.02

糖分の摂取

虫歯は虫歯の原因菌が糖分を栄養素として「酸」を生むことで、歯が溶けていくため、糖分の取り込む量も影響します。

-

Point.03

歯質の強さ

虫歯にかかりやすいかどうかの生まれ持っての歯質の強さも重要なポイントです。

-

Point.04

ケアまでの時間

食後に酸性に傾いた状態になっていると虫歯になりやすくなるとされます。食後は歯磨きなどのケアをしっかり行い虫歯予防をしましょう。

虫歯の進行と基本的な治療法

虫歯は、細菌感染であり、さらには細菌感染により歯が脱灰し、穴になってしまった状態(実質欠損)のことを言います。

見た目としては、黒くなっている、穴になっているのが虫歯の特徴です。ただし、必ずしも黒くなっていたり、穴になっているとは限らず、より正確な診断はレントゲンX線写真が必要になります。C1以降の穴になってしまった状態、つまり実質欠損の大きさによって進行ステージが分けられており、各進行ステージによって治療法が異なります。

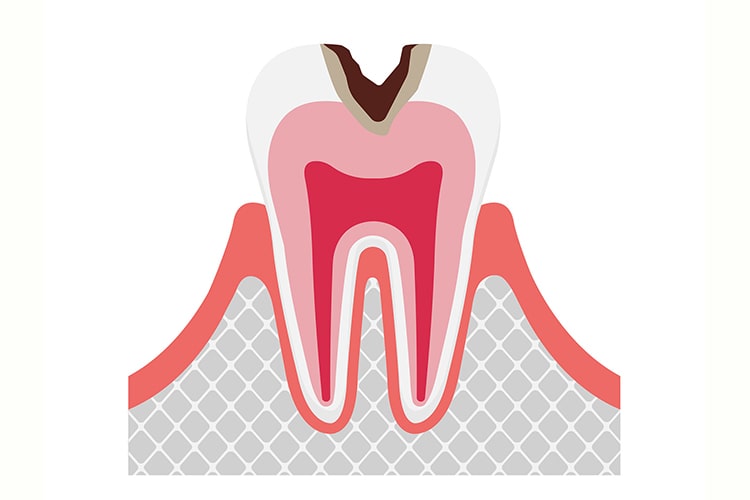

C1エナメル質までの進行

C1は、虫歯がエナメル質(一番外側の硬い組織)の範囲に留まった状態を指します。

このC1は、虫歯を取り切った後の穴がまだ小さいので、多くの場合、その日で処置が完了します。またC1はほとんどの場合、痛みなどの自覚症状がなく、詰めるのはコンポジットレジンという樹脂を使用します。レジンを穴の開いた歯にくっつける(接着させる)イメージです。柔らかい樹脂を穴に詰めて、形を整えてから光を照射して固めます。

C1の治療法

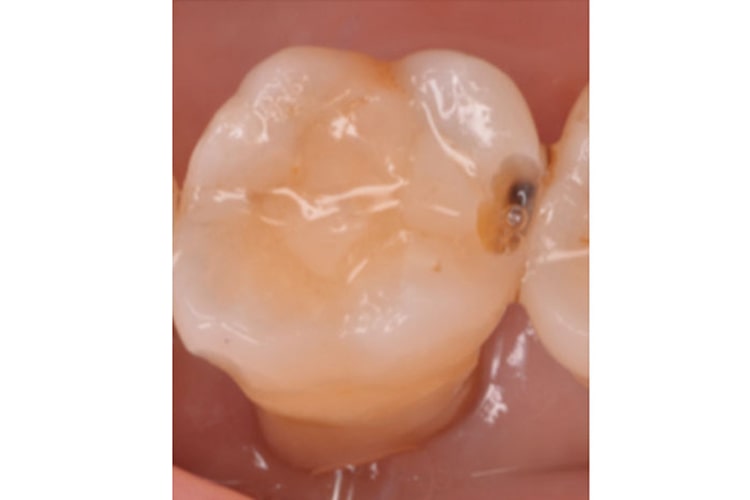

コンポジットレジンという医療用の特殊な樹脂を用いて治療していきます。 この図は実際にコンポジットレジンで虫歯を治しているところです。

- 右側に穴があり、穴の底が黒くなっていることが分かります。

- 虫歯をドンドン取っていきます。

- 虫歯を取り終わり、レジンを詰めるための前準備です。

- レジンを詰めて、治療完了です。

C2象牙質までの進行

C2は象牙質まで進行してしまった虫歯の状態を指します。C2になると冷たいものでしみたり、痛みを生じてくることが多いです。C2では先ほどのコンポジットレジン修復もしくはインレー修復という治療を行います。

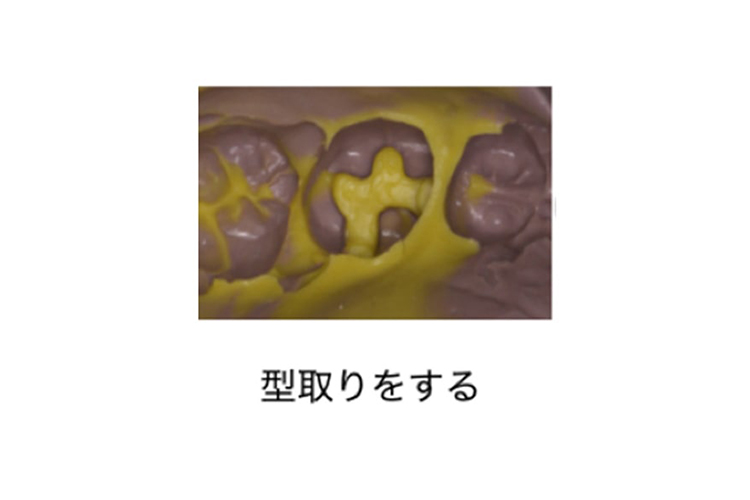

インレー修復では一般的に、虫歯を取りきった後、内面にコンポジットレジンやセメントを置き、適切な形に削り出して型取りをします。

C2の治療法

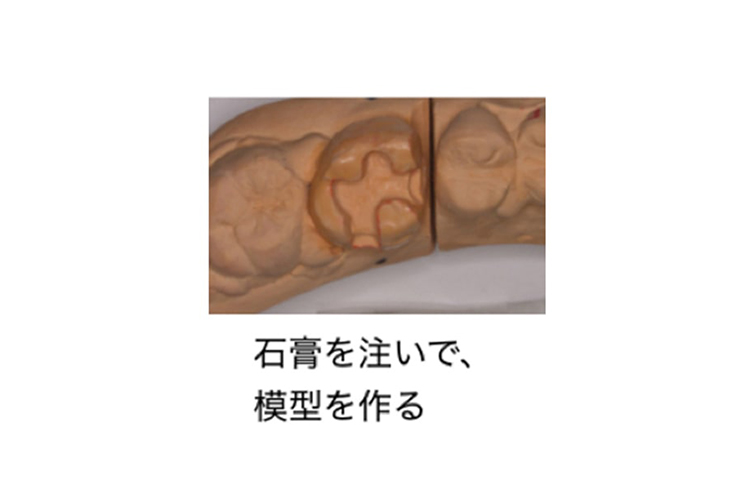

取った型で石膏模型を作製し、歯科技工士にインレー修復物を作ってもらいます。このインレー修復物には、金属や白いセラミック(陶材)などいくつか種類があり、費用、見た目、機能などを考慮して選びます。

- 削った歯の型取り

- 嚙み合わせの記録を再現

- 反対側の歯の型取りの再現

- 合算した様子

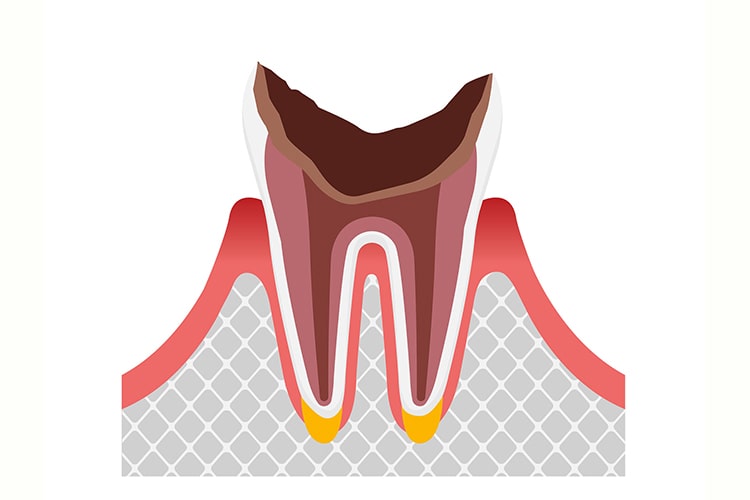

C3歯髄(歯の神経)までの進行

C3は虫歯が歯髄まで達している状態です。

夜寝られないほど痛かったり、ドクドクと拍動する様な痛みを生じている場合はC3の可能性が高いです。また歯髄の感染が根の先端まで到達した場合は神経が完全に死んでしまい痛みが消失していることもあります。

C4歯根だけになるまで進行

C4は虫歯で歯冠(歯の歯肉から見えている部分)が無くなってしまっている状態で、残根という表現が用いられることもあります。

C4はすでに歯の大部分を失ってしまっている為、「歯を治す」というより「歯を作り直す」という治療に近く、条件が整っていないと抜歯になります。

自費診療で受ける精密な虫歯治療

再治療が少ない治療のために

当院は保険診療と自費診療の両方を扱っています。どちらの治療も丁寧に実施していますが、自費診療であれば、使用する素材や治療工程のほか、かけられる時間も異なります。

その結果として、自費診療の方が再治療のリスクが少ないメリットがあります。自費診療は外観の美しさなどにも配慮できますが、耐久性や健康面でも優れた特徴を持つものが多数あります。興味がある方はお気軽にご相談ください。

マイクロスコープを用いた精密な診査

マイクロスコープは、対象部位を数十倍に拡大して見ることができる歯科用の顕微鏡です。お口の中は暗くて見えにくい部分が多いですし、歯科の治療は非常に細かい処置を要求する特徴を持っています。マイクロスコープを使用することで、対象部位を視認しながら治療できますので、治療の精度が大きく向上します。

ラバーダムによる防湿

ラバーダム防湿とは、薄いゴムの膜で治療部位以外を覆う処置です。お口の中には多くの細菌があり、治療部位に唾液が流入すると感染が起こります。ラバーダム防湿を行えば、再感染のリスクを低減できるのです。

MI治療(低侵襲な虫歯治療)

MI(Minimal Intervention)治療は、日本語では「低侵襲の治療」と訳されます。虫歯の治療においては、悪くなった部分を削ることで進行のリスクを排除しますが、大きく削りすぎると歯の寿命を短くしてしまう難点もあります。そのため、悪い部分はしっかり除去しながらも、健康な部分をできるだけ残すMI治療に注目が集まっているのです。

これによって、「治療」をしているのに、同時に歯の耐久性を低下させるデメリットを小さくすることができるようになっています。

時間をかけての丁寧な治療

自費診療のメリットの1つに、保険診療よりも治療時間を長く確保できる点があります。当院は短い時間でも治療に最善を尽くしますが、より多くの時間を確保することができれば、丁寧さや精密さをさらに高めることができます。そのため、治療の精度が上がり、再治療のリスクを下げたり、耐久性を高めたりできるのです。

透照診

透照診とは、専用の器具を使用して光を当てることで、虫歯の侵食を確認する検査方法です。光で透過して観察すると、虫歯に侵食された部分が影となるので容易に視認できます。そのため、透照診を使うことで、肉眼では見落としてしまうレベルの侵食を確認可能となるのです。

ダイレクトボンディング

ダイレクトボンディングは、虫歯などで歯を削った際に型取りなどを行わずに、直接コンポジットレジンという素材を盛り付けてカバーする方法です。複数の色を積層することで、天然歯に近い色合いに仕上げることができます。また、型取りをして詰め物・被せ物を作るよりも治療期間を短くできるメリットもあります。

歯をほとんど失ったときの治療について

詰め物や被せ物をしやすい状態かどうか

前述のC4の進行から、歯を失ったあとに補綴物(詰め物・被せ物)を入れられる条件とはどの様な場合なのでしょうか。

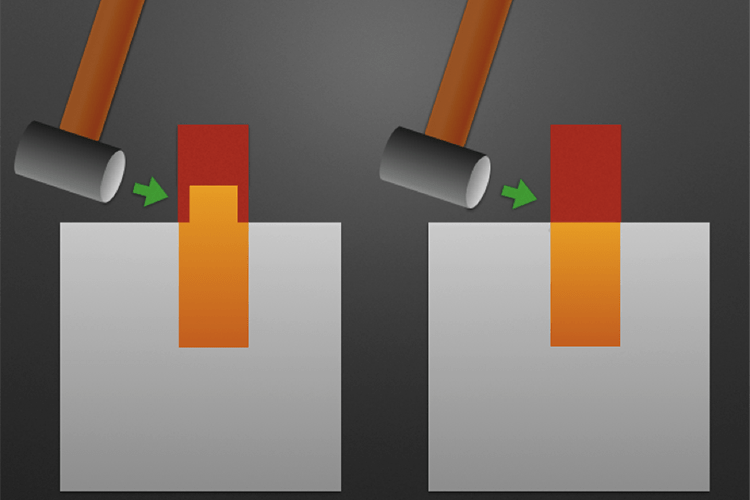

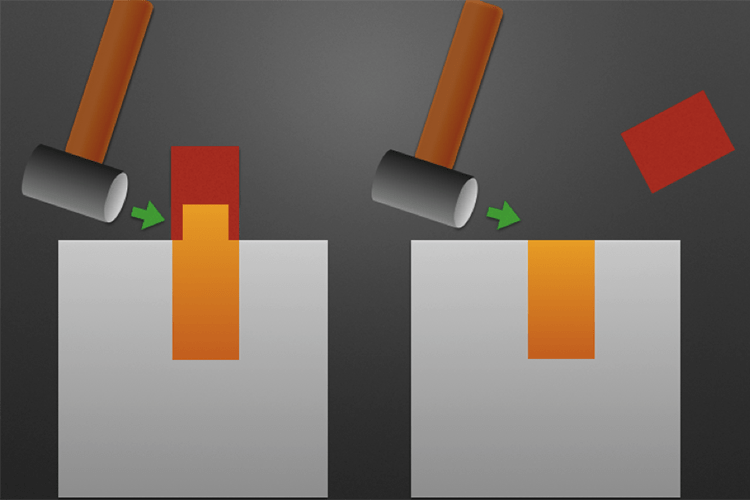

オレンジと赤のブロックを接着剤でくっつけてこの図の様に地面に埋めたとします。この時に横からトンカチで叩くとどちらが取れにくいでしょうか。恐らく左の方が取れにくいと思いませんか?

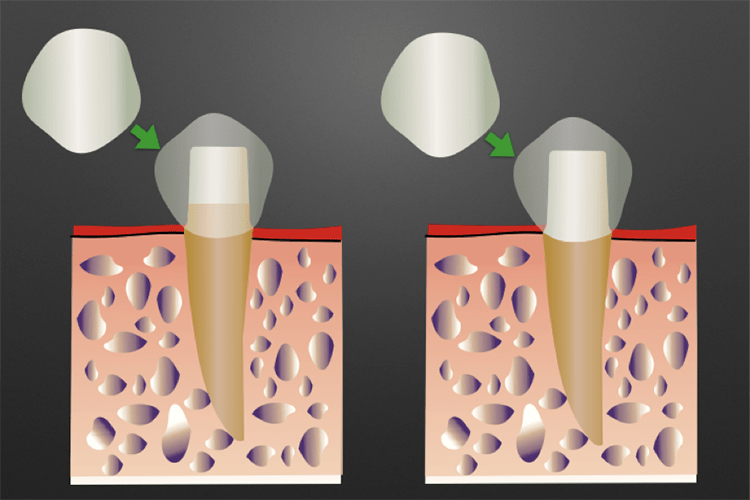

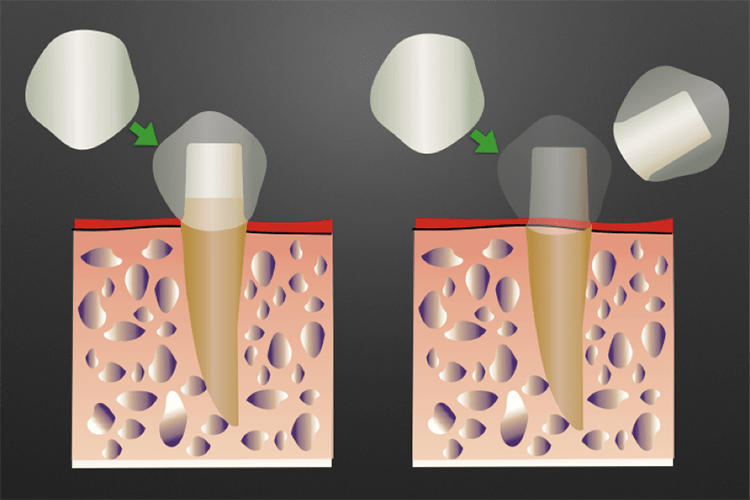

残存している歯質とフェルール効果

2つの歯はどちらも根の治療後に土台を立てています。左は歯肉から(骨から)少し上の方まで自身の歯がありますが、右はほとんど歯肉の高さまでしか自身の歯がありません。つまりC4の状態です。これに強い力がかかると、右の方は折角被せ物をしてもすぐに取れてしまうと考えられております。 この歯肉(骨)から数mmほど歯が出ていると取れにくい状態をフェルール効果(帯環効果)といい、私たち歯科医師が被せ物をする上では非常に大きい判断基準になっております。

虫歯になる前に予防を考える

虫歯が進行すると歯を削る必要がありますが、虫歯にならないように予防に取り組めば、天然歯を長く健康に維持することができます。予防の基本は日々のプラークコントロールなので、当院では歯科衛生士によるブラッシング指導や、歯のクリーニング、スケーリング(歯石の除去)を定期的に受けることを推奨しています。